2025年03月11日

お知らせ

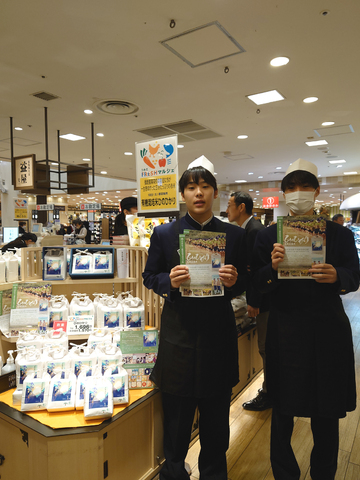

全国の農業高校で初めてJAS有機栽培に取り組み20年以上継続して作り続けている兵庫県立播磨農業高校

の生徒が栽培をした「ひのひかり」を富士見中学校高等学校の美術を選択する生徒に

お米のパッケージのラベルデザインを作成していただき、

2025年3月9日に弊社が運営する日本橋三越本店のお米売場「お米場 田心(たごころ)」で

デザイン制作を担当した富士見中学校高等学校の生徒により試食販売を実施しました。

高校生が栽培したお米の力とラベル制作したデザインの力が合わさり、即日完売致しました。

越後ファーム株式会社はこれからも産学連携を通して

「産地と消費地をつなぐ」

「学生と社会をつなぐ」

「消費地の学生が産地を知る」

「産地の学生が消費地を知る」

「お互いが販売することで社会を知る」

取組を継続的に行い、少しでもお米の未来に貢献が出来ればと考えております。

兵庫県立播磨農業高等学校 https://harima-agri.ed.jp/

富士見中学校高等学校 https://www.fujimi.ac.jp/

お米場 田心 https://www.instagram.com/okomeba_tagokoro_shop/

の生徒が栽培をした「ひのひかり」を富士見中学校高等学校の美術を選択する生徒に

お米のパッケージのラベルデザインを作成していただき、

2025年3月9日に弊社が運営する日本橋三越本店のお米売場「お米場 田心(たごころ)」で

デザイン制作を担当した富士見中学校高等学校の生徒により試食販売を実施しました。

高校生が栽培したお米の力とラベル制作したデザインの力が合わさり、即日完売致しました。

越後ファーム株式会社はこれからも産学連携を通して

「産地と消費地をつなぐ」

「学生と社会をつなぐ」

「消費地の学生が産地を知る」

「産地の学生が消費地を知る」

「お互いが販売することで社会を知る」

取組を継続的に行い、少しでもお米の未来に貢献が出来ればと考えております。

兵庫県立播磨農業高等学校 https://harima-agri.ed.jp/

富士見中学校高等学校 https://www.fujimi.ac.jp/

お米場 田心 https://www.instagram.com/okomeba_tagokoro_shop/

.JPG)